アカペラに伴奏をつける場合の注意点

- EPゆうき

- 2024年5月28日

- 読了時間: 3分

更新日:2024年5月29日

タイトルのとおり、アカペラに伴奏をつける場合の注意点を書いておきたいと思います。

最近はこの手のご依頼をいただくことが多いです。

良いですよね、楽器ができなくても、できる友達が近くにいなくても(出来てもやる気や好みが合わないと頼れないし…)最近ならインターネットでやってくれる人に依頼することが出来ます!

(ご希望の方は当方までぜひご連絡くださいませ!)

注意点は大きく分けて2つあります

①人間は楽器と違って音程チューニングされているわけではなく、通常は楽器伴奏を聴いてそこにチューニングしながら歌っています。

アカペラだとそれが出来ていない状態なので、他の楽器と音程が合わないのが自然です。

そのため音程が伴奏にマッチするように、少々メロディを補正しないとならないことが多いです。

②またメロディはかなり自由度が高いですが、伴奏のコード進行はある程度理論的にパターンが決まっております(いわゆる和声学)。

そのため多少は狙ったコード進行に合うようにメロディを補正するのが必要な箇所が出てくることもあります。

もちろん基本的にメロディラインの補正・変更は極力少なくするつもりですが、伴奏がついた際「あれ?メロディが少し変わっている?」と感じる可能性はあります。

(というか時々そう言われます)そしてメロディの補正内容やコード進行については相談・修正・変更することも可能です。

ちなみに少しだけ著作権のお話しをしますと、どんな形であれメロディをつくったらその時点でそのメロディの権利は作った人にあります。

お部屋で歌った鼻歌でもです。

イラストなんかだとチラシの端に落書きをしても、その絵には著作権が発生します。

そして著作物は勝手に変更してはいけません。

(詳しい理由はまた今後書かせて頂きます)

ちょっと前にそんなお話しが、漫画原作ドラマで話題になりましたね…

これ、時々勝手に変えちゃう人もいるんですが(細かい部分がすこしアレンジされるのは問題無いと思います)、基本的にそれはやっちゃダメなので、私も勿論変えません。

ただし、繰り返しにはなりますが、音楽のルールやマナーに沿うように少し補正する必要は出てくることは多いので、その点はご理解いただき、相談しながら進めたい、というところです。

〜〜〜〜〜〜〜

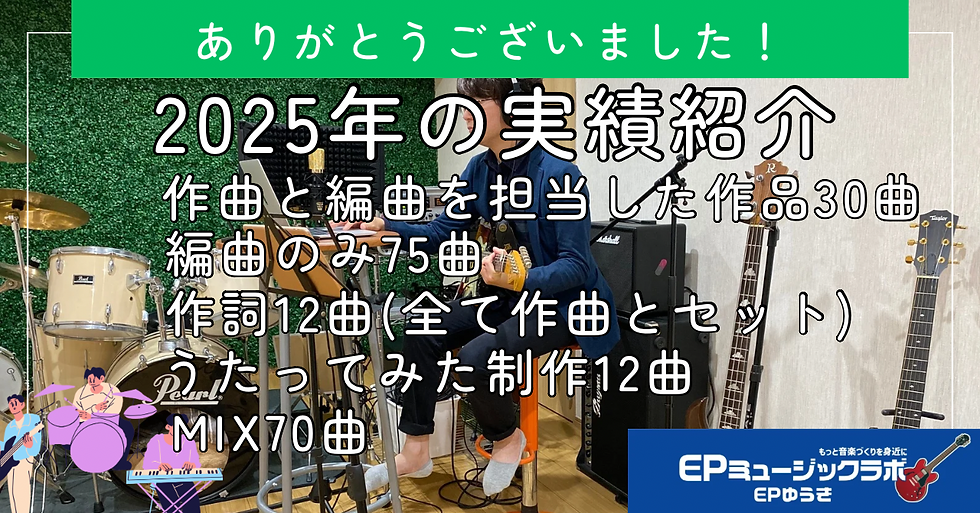

⭐︎EPミュージックラボ(EPゆうき)

フリーの作曲家、編曲家、作詞家

大分県中津市を拠点に音楽制作サービスをご提供!

オンライン完結の制作経験も豊富なので、遠方のお客様もお気軽にご相談ください

作詞作曲編曲だけでなく、そのスキルを活かした作曲レッスンや、歌ってみた・弾いてみた等の制作も承っております

コメント